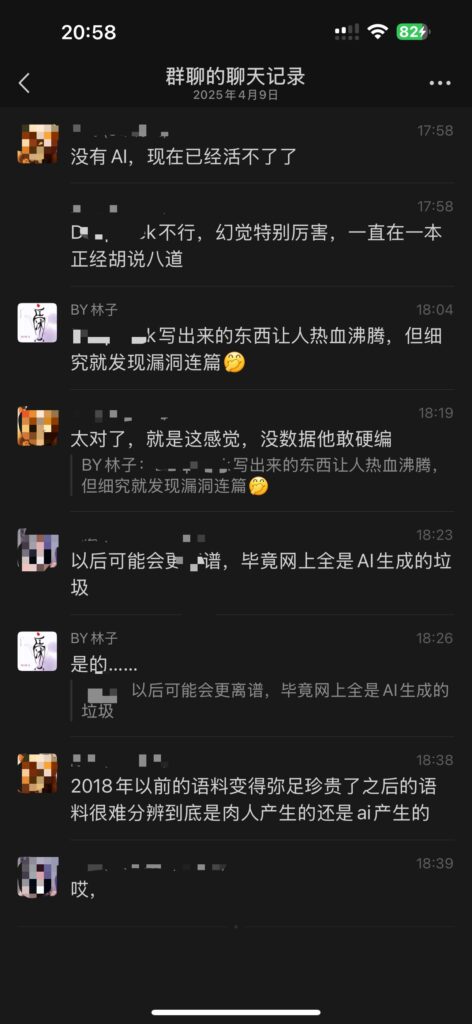

最近在群里聊到一个问题:某AI工具,用起来“特别有感觉”。写出来的文章,看似结构清晰、情绪饱满,让人一看就热血沸腾,仿佛抓住了真理的尾巴。但只要你稍微冷静下来,仔细一推敲,就发现这“热血”的背后,漏洞百出、逻辑混乱。

这不禁让人担心:如果未来网络上充斥着这种“看起来很像那么回事”的内容,而我们又习惯性地依赖AI去生成、再生……那人类还能靠什么去判断真伪、厘清是非呢?

这时候,就不得不提一个能力了——批判性思维。

但问题是,现在很多人不仅没这个能力,甚至不知道自己没有。

AI的幻觉现象,其实是有技术根源的。它并不是在“思考”,而是在“预测”你想要看到的词句组合。它只关心语言是否通顺、情绪是否饱满、格式是否完美,但并不关心逻辑是否成立、事实是否真实。

更糟糕的是,它幻觉出来的内容,有时候还会“信誓旦旦”地加上出处(当然是编的)。你信了,它就成了“事实”;你再拿它去训练别的AI、写报告、做判断,误差也就一层一层叠加,真假难辨。

在这样的信息生态中,一个人如果没有基本的判断力、思辨力,是很容易被“包装得漂亮的谬误”牵着鼻子走的。

可能你会说:现在信息那么多,怎么可能每条都去核实?确实不可能,也没必要。但有一点不能丢——怀疑与验证的意识。

这就是批判性思维。

并不是让你变得“事事质疑、处处抬杠”,而是学会在面对一个观点或结论时,先问问自己:这个前提成立吗?这之间的逻辑链条靠谱吗?有没有可能是我想听的答案,而不是真实的判断?

可惜的是,这种能力,不会靠刷短视频得来,也不会在“10分钟AI快速生成一个爆款”的教程中出现。

真正能培养思考力的地方,是经典书籍。

为什么是经典?

因为它们经得起时间的筛选,不是某一时刻的热点,而是跨越时代的人类思考结晶。它们不是“告诉你答案”,而是“逼你思考过程”。读经典,往往会让你感到不那么爽快,因为它不像AI那样迅速给你情绪价值,而是慢慢地与你拉扯、碰撞、重构。

但也正是这种拉扯,才塑造了深度思维的肌肉。

这就像健身一样,真正的锻炼不会让你“立刻爽”,但久而久之,你会发现自己的判断更清晰、逻辑更严密、不容易被忽悠了。

所以,AI时代,我们真正要做的,不是完全拒绝AI,而是要配备相应的“思维免疫力”。

怎么做?

- 多读经典,少刷碎片。少点快餐信息,多点原始思考;

- 多与人交流,别只问AI。人与人的对话,才有真正的思辨空间;

- 多问几个为什么。看到一个“听上去很对”的内容,别着急转发,先问问:它怎么得出这个结论的?

- 学会查证与对比。不要把“看到的”当作“事实”,要把“确认过的”当作“信息”。

AI可以帮你写字,但它不能帮你思考。

在这个真假混杂、幻觉横飞的时代,真正能让你不迷失方向的,是你自己那颗清醒而深刻的大脑。

而要守住它,就别放弃阅读,别放弃质疑,更别放弃思考。

当然,如果你觉得“读经典”太费劲,或者总是读着读着就走神了——那不妨试试听书。

作为一个坚持听樊登讲书近9年的人,我想说,听书不仅是“退而求其次”,反而是很多人重新打开阅读大门的方式。

- 它解决了不少“读不进去”的问题,比如时间碎片化、注意力难集中、纸质书太厚读不动……

- 更重要的是,很多讲书内容覆盖面广,既有哲学、历史、人文经典,也有心理学、管理学、思维工具,能快速帮我们建立起知识的“地基结构”,拓宽认知边界。

对我个人而言,听书不仅提升了对知识的吸收能力,更让我慢慢建立起系统化思考的习惯,对纸质书的阅读能力也有明显提升。

如果你也想试试,我推荐你帆书(原樊登讲书)APP,内容丰富、分类清晰,是我听书路上的“老搭档”了。

用耳朵开启阅读,也许能成为你守住思考力的一条有效路径。

📌 4.23读书节帆书会员大促,388元获两年会期,还送12门好课,超值~👇

延伸阅读

-

《思辨与立场》

-

《我会独立思考》